- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Уровни развития социально-культурных технологий

Проходящее в России становление новой системы воспитания, образования личности идет в русле мировых образовательных тенденций, в которых значительное место отводится освоению новых процессуальных знаний, умений и навыков, таких, как владение компьютерными технологиями, оперирование разноуровневой информацией, выход в Интернет-пространство и т.п.

Меняются традиционные способы передачи информации – вместо устной речи и письма, средств массовой информации все больше используются компьютерные технологии, проникая в различные сферы деятельности – от производства до сферы досуга: игровые технологии, технологии в шоу-бизнесе, Интернет-кафе и др. формы.

В связи с активным проникновением научно-технического прогресса и новейших технических средств в производственную, образовательную и досуговую сферы первостепенное значение в формировании личности приобретает духовное, нравственное воспитание как стержневое в ее развитии и социальном самоопределении.

Растет потребность в новом управленческом подходе к поиску оптимальных путей взаимодействия различных структур, оказывающих непосредственное влияние на внутренние и внешние процессы социально-культурной деятельности.

Интересно

Именно поэтому одним из главных стратегических направлений совершенствования управления деятельностью социальных систем и институтов становится развитие и внедрение в практику современных социокультурных технологий, мобильных, конкурентоспособных, построенных на профессиональной основе, вбирающих в себя новейшие достижения научно-технического и социального прогресса.

Сложность решения этой проблемы заключается в том, что управление социально-культурной деятельностью как наука еще сравнительно молода. До сих пор недостаточно разработаны ее теоретико-методологические основы.

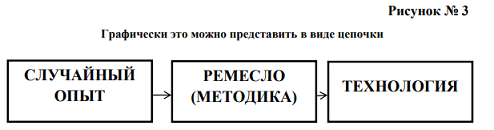

Развитие любой сферы деятельности проходит несколько ступеней, В производственной (промышленной) сфере периоды исторического развития характеризуются переходами от ручного труда мастера-одиночки к коллективной цеховой деятельности, а от нее к более высокой производительности труда на фабриках и заводах с участием машинного производства.

Появление машинного производства заставило по-новому взглянуть на сам процесс производства, подняв на более высокую ступень производительность труда, а также изыскивать новые резервы в его повышении. Тогда и возникло современное понятие «технология», разрабатывающее алгоритмы, способы и средства, применение которых должно привести к задуманным результатам и гарантирует получение продукции заданного качества и количества.

Технология в современном понятии концентрированно выражает достигнутый уровень производства. Как мы уже отмечали, начиная с 60-х годов технологии представляют собой регулируемый процесс различных сфер деятельности – образования, науки, средств массовой информации, социально-культурной сферы и др.

Как отмечает известный исследователь педагогических технологий В.П. Беспалько, «любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, технология -на науке. С искусства все начинается, технологией заканчивается, чтобы затем все началось сначала».

Пока не созданы технологии, господствует единичный, случайный опыт.

На стадии случайного опыта происходит освоение какого-либо явления (опыта, приема) через получение информации о предмете или явлении и навыков работы с ним. Этот период можно назвать периодом начального накопления знаний о явлении (предмете) и его освоения.

И, наконец, третий этап развития – технологический, когда достигается такой уровень производства, профессиональной деятельности, при котором создаются специальные механизмы и технические средства, способствующие эффективному производству какого-либо продукта. На этой ступени ведущую роль в процессе деятельности начинают играть механизмы и технологические средства. Любое изменение в наборе средств приводит к изменению самой технологии – технологической цепочки, характеристик и параметров деятельности.

Интересно

Если в промышленных технологиях доминирующую роль и основную нагрузку несут средства производства под управлением человека, то в социально-культурных технологиях эту роль выполняют средства социально-культурной деятельности. В этом случае функции управления этими средствами, стимулирования и координации деятельности участников социокультурных акций выполняет работник социально-культурной сферы.

Интересно сравнить особенности деятельности, основанной на индивидуальном мастерстве, с деятельностью, построенной по принципам технологического процесса:

Очень часто в теории и практике социально-культурной деятельности не видят, различия между методикой и технологией. Однако рассмотренные нами ступени развития сфер деятельности и сравнительный анализ процессов индивидуального мастерства (ремесленничества) и технологии свидетельствуют об обратном. Это различие сопоставимо с различием между ремесленничеством и высокопроизводительным машинным производством.

Современная наука о социокультурной деятельности {СКД) давно «созрела» для технологического подхода, признает его целесообразность и рационализм. Споры возникают лишь о невозможности механического переноса промышленных приемов в сферу СКД. И это понятно, поскольку, если на производстве каждый отдельно работающий на определенном цикле, выполняя часть трудовых операций, не обязан знать все тонкости всего процесса, а должен добросовестно выполнять лишь свою-часть работы, то в таком удивительно тонком, особом «интеллектуальном производстве», каковой является СКД, такой подход не всегда уместен.

Социально-культурные учреждения располагают целой системой стимулов, направляющих и корректирующих процессы, протекающие в социокультурной сфере, используют коммуникативные сети для получения информации о процессах, происходящих внутри системы, в целях необходимой корректировки управления всем ходом воспитательной работы.

Эффективность проектируемых результатов в СКД (также как и на производстве) в значительной степени зависит и от созданной окружающей среды внутри учреждения, и от социального окружения, в котором функционирует личность вне производства (семья, школа, внешкольные учреждения, различные социальные институты, находящиеся в зоне ближайшего влияния, СМИ, отдельные возрастные группы и др.).

Технологии, активно проникая в социокультурные процессы, вызывают к жизни новые направления в теории и практике. И если в педагогике появился даже технологический радикализм, которым грешат западные воспитательные системы, распространяющие концепции так называемой точной педагогики, то в педагогике воспитания, да и в социокультурной деятельности как одном из ответвлений педагогики, сложился несколько иной подход.

Прежде всего, не существует разработанных технологий, опираясь на которые каждый специалист СКС мог бы сформировать идеальную личность, отвечающую всем современным требованиям, И сегодня, когда мы говором о педагогических или социо-культурных технологиях, мы вправе говорить об элементах технологизации (в дальнейшем для простоты обращения мы будем их называть технологиями), которые делают социокультурные процессы более эффективными и управляемыми,

Теперь об отличиях социокультурных технологий от производственных:

- Прежде всего, социокультурные процессы носят целостный характер, и их не всегда возможно представить в виде отдельных операций, в виде последовательных этапов формирования тех или иных качеств личности, поскольку эти процессы протекают не по последовательно-параллельной схеме, а комплексно.

- Следующее очень важное отличие – выбор профессионалов, работающих в социокультурной сфере (СКС). К ним предъявляются очень строгие критерии, поскольку человек, работающий в СКС, должен владеть не только отдельными «технологическими операциями», но и обязательно уметь вести технологический процесс от начала до конца. Вот почему специалист должен в совершенстве владеть индивидуальным мастерством и опираться в своей деятельности на общие основы технологии.

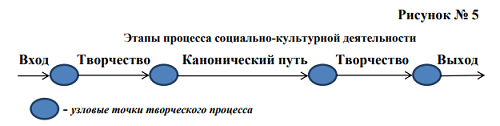

- При технологическом подходе решения социокультурных проблем работник социокультурной сферы проходит несколько этапов, ведущих к достижению цели, контролируя и корректируя промежуточные результаты в заранее определенных так называемых узловых точках. Между ними остается поле действий, где можно творчески проявить свой профессиональный потенциал, в зависимости от конкретных условий и имеющихся возможностей. Наглядно этот процесс можно представить в виде следующей схемы, где основной элемент технологии – звено – сохраняется и адаптируется в соответствии со спецификой воспитательного процесса, проходящего в социокультурной сфере.

Практика социально-культурной деятельности постепенно отходит от замкнутости, рассчитанной на индивидуальность и интуитивность субъекта этой деятельности в решении воспитательных задач. Растет потребность в разработке и внедрении приносящих пользу апробированных технологических схем, находок, унификации и стандартизации требований, в овладении основными компонентами технологии СКД.

Статьи по теме

- Историческая логика и сущность социально-культурного проектирования

- Исследовательские технологии в современной социально-культурной сфере

- Межнациональные отношения в социально-культурной сфере

- Технологии избирательных кампаний

- Выставочные технологии

- Рекламно-информационное обеспечение

- Массмедийные технологии

- Инструментарий и ресурсы информационно-просветительной и рекламной технологии

- Отличительные признаки информационно-просветительной деятельности

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)